作者:黄永东

随着基础教育相关政策的颁布,“核心素养”被置于进一步深化课程改革、落实“立德树人”教育目的之基础地位。党的十八大报告以及教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》的重要文件,成为当下学校改革与发展的指南;而《中国学生发展核心素养》总体框架的公布,引领了学校课程改革的新方向;《普通高中课程方案》(2017年版)的发布,又为学校课程建设提供了实施缘起。

三林中学是一所百年老校,在悠久的办学历史中,积淀了丰富的文献著作、历史遗存、人物事迹、民俗文化等人文资源。学校创始人秦温毅和秦砚畦父子作为浦东学派的奠基人,为浦东乃至上海留下了诸如《养真堂文钞诗钞》《上海县竹枝词》《享帚录》《梓乡丛录》《民国上海县志》《民国南汇县续志》等大量珍贵的文化遗产。

学校丰富的人文资源是校本课程开发的坚实基础。课程开发主要取径于核心素养视野下的校本课程(选修课)建设以及对部分国家课程或地方课程的校本化实施。即以研究型课程为主要形态,以语文等课程教学整合为辅,分别在学校历史、文学、非遗项目等三个方向,为学生提供在教师指导下的研究性学习经历,并从发展核心素养的视角来进一步夯实学生的文化基础、提高学生的自主发展水平、提升学生的社会参与能力。

一、概念的界定

核心素养即“中国学生发展核心素养”,包括三维六度十八点。人文资源是人类社会有史以来所创造的物质的、精神的文明成果总和,如语言文字、文化传统、历史遗存、思想观念、科学技术等。三林中学人文资源包含学校历史、人物事迹、建筑古迹、先贤著作、档案文献、影像资料、学校文化、乡土文化、非遗传承等。校本课程目标是以学生发展核心素养为导向,以学校丰富的人文资源为基础,以本校师生为开发主体,依托人文社团,通过任务驱动,开展校本化的课程探索和国家课程的校本化实施,形成具有学校人文特色的校本课程。

二、课程建构

1.文献材料搜集分析

分析学术文献,研读相关文件,进一步理解学生发展核心素养的内涵。文献的主要来源为纸质书籍、CNKI学术论文、政府网站相关文件及读秀、百度等检索,筛选整理后发布课程平台。

2.课程开发情境分析

通过对学校教学情境之文化脉络内外因素分析,掌握课程开发中的问题与需求,以考量课程设计的可行性。

3.制订课程开发方案

以核心素养为导向,研究制定课程目标。首先,研究如何将学校的“三养”总体培养目标注入核心素养的内涵;其次,研究开发的校本课程目标如何与核心素养衔接。确立课程资源选择和应用原则,建立校本课程资源动态建设和研究应用的机制。对学校三类课程进行梳理,研制具有可操作性的各种设计模板。

4.实施课程设计方案

以“养真堂沙龙”的形式,组织参与试点的教师开展线上线下的方案解读与培训活动;以“仰高论坛”对教师进行全员培训和宣传,征询意见建议。研究课程设置、社团组织、网络平台等内容。主要载体为学生社团,以项目研究的形式进行“深度学习”和“协作学习”,研究成果将与学生综合素质评价相接轨。

5.課程实施评价管理

设计评价量表,对学生进行满意度调查,并运用“非智力因素评价量表”测量课程对学生产生的影响。收集相关的教学案例,对课程实施进行评估。课程实施过程收集的相关证据将作为修正课程方案的依据。

三、行动研究法为主线,文献研究、调查、经验总结结合,借鉴斯基尔贝克的情境分析模式进行课程开发与实施

1.实施载体

校本化的课程探索以校史、文学、非遗等三个方向组建社团。

l校史研究社团

仰高社研究三林中学优秀教师、杰出校友等历史人物等。芳菔社研究三林中学发展历史、历任领导、学校古迹等。

l文学研究社团

养真社研究学校创始人秦温毅先生著作《养真堂诗钞》《上海县竹枝词》。享帚社研究秦温毅先生著作《养真堂文钞》,秦砚畦先生著作《享帚录》。

l非遗研究社团

筠溪社研究三林乡土文化及三林地区非物质文化遗产项目。舞龙社研究三林“绕龙灯”非遗项目,舞龙、舞凤技术。

2.激活社团载体,开展课题实践研究

组建“养真堂研究沙龙”,形成校史、文学、非遗等三个课题研究与实施团队。三社联合参观校史陈列馆、三林名人廊和三林民俗文化馆等学生实践基地。

仰高社实践研究:初识校友、了解名人、学习写作方法。寻找、阅读、佐证校友资料,确定《仰高菁英录》撰写的第一位校友——汤蠡舟校友。讨论研究方法、划分三个研究小组、确定“1—3—12”的实践模式,完成《名医汤蠡舟的故事》校友的撰写,确定并开始撰写《仰高菁英录》的第二、三位校友——《六面间谍袁殊的故事》《顾振烈士的故事》。

芳菔社实践研究:学习课题研究的一般方法和过程,各组讨论研究的方向,确定三个子课题:秦砚畦先生对浦东教育史的贡献;秦荣光、秦锡田父子浦东创学史考;从老校歌看历史发展中的学校文化。史料深阅读(阅读“申报”“新闻报”等图片,包括老校歌等,尝试断句、繁体翻成简体);调查了解学校的不同年代的校歌;了解上海百年历史名校老校歌的词、曲;了解老校歌对应的历史年代背景;了解现代青年对老校歌词曲的欣赏态度;了解民国时期的学校文化、学习交流活动等。

筠溪社实践研究:制订社团课程目标,拟定两年活动计划;专题讲座《三林史话》,分三次介绍三林历史文化概况;向每位学生提供借阅《三林塘南园储昱传》,编印《储昱科举档案》《西林杂记》(摘录)《汤蕴斋商董六十寿序》《汤氏工商企业家传——汤学钊》等资料,对有关文献史料上的难点进行阅读指导;以问题为导向,组织社会实践活动,分别参观了校史陈列馆、三林名人廊和三林民俗文化馆;部分学生利用假期,开展了小组社会考察活动;向学生介绍文献研究法,使学生掌握文献检索方法,树立知识产权保护意识;成立了三个研究性学习小组,建立“筠溪社”QQ群,确立三个研究课题:储昱传、沪语沪彦朗诵、三林标布的历史与传承。

享帚社实践研究:阅读《秦砚畦先生传、秦恭惠先生事略》《秦温毅先生家族世系图》了解秦氏家族主要人物关系;阅读《秦温毅讳荣光公薨哀启》秦锡之等撰(尝试文言文阅读);阅读《温毅砚畦父子与浦东学派》;《述百年来浦东学派》黄炎培撰;阅读《秦砚畦先生年谱》秦翰才、孔令毅撰等。

养真社实践研究:分享秦公温毅先生秦荣光的著作《养真堂诗钞》上、下卷原版的电子扫描稿。筛选温毅先生的四首诗歌,让学生尝试把繁体字版的作品转译为简体字版。在转译的过程中,让学生发现校对中的错漏:比如因外形相似而产生的错别字、因根据语境推断的错别字、语序的错乱问题、句读不当的问题等,让学生产生成就感,进而培养探究的兴趣。

两社合作研究:根据学生的文言积累情况和诗抄的内容,给学生提供四个大的研究方向,即文史方向:校对、勘误、句读;典故解读文学方向:诗歌鉴赏、仿写诗歌、比较鉴赏;知人论诗乡土文化方向:诗歌中的民俗文化、读秦温毅诗,看三林变迁;历史地理方向:跟着秦诗去旅行、秦温毅诗中的历史人物。根据学生选择的研究方向,把学生分成三个研究小组,最后经过尝试性的研究后,三个组明确了各自的研究方向:历史人物、民俗生活、鉴赏评价。提供给学生《养真堂诗鈔文鈔》的目录,进行任务的分配,每周研究一至二首诗歌(文),要求:每个学生填写相关任务单;每周日在群里上传相关的研究作业;下次的社团活动交流讨论前一次的作业情况,或纠正错误,或拾遗补缺,或调整进度,或疑义共析。初步完成《养真堂诗钞》《养真堂文钞》的转译和海选工作。

舞龙社实践活动:基本完成舞龙基本动作技术分类和讲解文字部分,完成舞龙套路创编和三中舞龙规定套路、三中规定套路创编。舞龙教学计划和评价,高一高二四个学期基本完成。

仰高社撰写《仰高菁英录》,在《仰高》校刊连载。制定社团课程目标,拟定两年活动计划。以问题为导向,组织社会实践活动,以任务为驱动,研究校友故事,甄选杰出校友,撰写校友故事。

芳菔社修编2007—2018年学校大事记;修订1895年—2020年学校大事记初稿(目前超40000字)。

养真社修正学习《养真堂诗钞》上、下卷,《上海县竹枝词》品读、仿写。

享帚社修正学习《养真堂文钞》及外编,择部分篇章精读、断句、转译、仿写。《养真堂文钞》中出现的人物资料的搜集与整理;清末三林、周浦地区的地名研究(地名的功能、传统地名、新地名、地名反映地理环境);清末政局与《养真堂文钞》;《养真堂文钞》中的教育理念与实践;《养真堂文钞》版本校勘与注释;清末乡绅在教育和公共事务上的作用与影响;《养真堂文钞》的比较阅读(《己亥杂诗》《种树郭橐驼传》《病梅馆记》);《养真堂文钞》中的爱国主义情怀。

筠溪社确立《储昱传》《豫园玉玲珑史考》《三林标布》的历史与传承三个研究课题,《西林八景》解读、推广。

舞龙社中学生舞龙标准动作推广项目;体育分项教学——舞龙基础课程开发;组织学生舞龙健身普及活动,参加各类比赛,增加课题影响力。

3.依托人文资源,融合渗透核心素养

学生在实践研究的过程中,亲历了行动研究的整个过程,在理论解读和资料检索阶段体会了各种学习的方法,掌握了查找资料的多种技能。在实践、完善、再研究的过程中,感受了看待问题的不同角度、解决问题的不同方法、同伴合作的工作效率。在总结积累研究成果的过程中,被学校丰富的人文资源深深地感动着、鼓舞着、激励着。整个研究过程中潜移默化地渗透着理性思维、批判质疑、勇于研究、乐学善学、勤于反思、社会责任、国家认同、信息意识、问题解决、技术运用等核心素养。

研究校史的仰高社同学,在大量阅读和挖掘校友故事的过程中,认识了传奇校友钱孟材、千谱楼主秦翰才、医学楷模汤蠡舟、中医泰斗秦伯未、觉悟社员管易文、物理学家赵富鑫、外交大使陈健、财大校长汤云为等等的杰出校友以及他们的故事。被投身抗战、英勇牺牲的烈士校友们深深地感动着,感叹今日生活来之不易,我们更应珍爱生命、勤俭节约、奋发图强。

养真社、享帚社在对《养真堂诗钞》《养真堂文钞》的学习和转译过程中,学会了查阅资料的不同途径,培养了质疑的精神和严谨的态度,对于已经发表的权威文章和约定俗成的说法出现不同解释时,敢质疑,会考证,充分体现了理性思维、批判质疑、勇于研究、乐学善学、勤于反思的核心素养。

在《上海县竹枝词》的品读与仿写中,学生感受着学校创始人、清季贡生、上海县训导秦温毅先生的博学多才,感受着竹枝词通俗易懂、不拘格律、诙谐风趣的风格。在本地文化点点滴滴的熏陶下感悟人文情怀。《西林八景》的诗与图又是提高学生审美能力的绝佳载体。

4.校本课程的实践展示,进行辐射示范

(1)社团文化展示

学校每年12月举行社团文化展示活动。展示社团活动风采,提升社团活动品质,塑造社团活动品牌,激发学生的兴趣和爱好,提高学生的综合素质,促进校园文化建设和学生的全面发展。形式有文艺演出展示、体育项目展示、外场摊位展示等。现场投票,根据票数,評选出校“五星社团”和“四星社团”,并推荐参加浦东新区优秀社团评比与展示。

研究乡土文化方向的筠溪社整理并转译出晚清明国时期三林秀才陈师咸撰写的《岁时十二阕》,带领大家一起了解三林四季风貌,领略本地人文风景。研究沪语沪彦的西林乡音社以此作品参加由上海浦东图书馆、浦东教育发展研究院等主办的浦东新区第五届“Yue·声音”校园好声音沪语朗诵比赛,获得特等奖。此次比赛在推广了本土文化的同时增强了同学们的探究精神和合作意识。同学们在朗诵回味先人佳作的同时,作为三林学子的自豪感和推广本地文化的责任感油然而生。

(2)校刊公众号展示

《仰高》校刊是营造校园文化氛围,展示师生学习、工作、科研成果,也为记录学校特色高中创办历程的一份季刊杂志。仰高社在《仰高》校刊文史长廊栏目,通过连载的形式介绍杰出校友,分别撰写了《致力医学鞠躬尽瘁——杰出校友汤蠡舟教授》《六面间谍袁殊的故事》,还有顾振烈士、物理学家赵富鑫、中医泰斗秦伯未等杰出校友的故事。

“年年岁岁人不同,岁岁年年花相似。”一届又一届仰高社学生,通过整理校友故事,感动着自己,更通过自己的记录和描述感动着更多的人,这就是传承的力量。

(3)主题活动展示

视频制作比赛:由学校多媒体制作社团拍摄的关于学校老建筑的“四史”主题视频《历史浮现》《为时难而诞生》《纪念浦东大师》《涌泉传说》,从浦东各学校的若干作品中脱颖而出,被推荐参加市级评比。

主题征文活动:由学校研究室、团委、语文组主办的关于家乡文化的调查报告,收到了来自高一五十多个团队的作品,其中《不曾消亡的佛教灵光》《论信仰》《比上海闹猛的乌泥泾镇》《文昌阁重建的意义》等作品脱颖而出,获得大奖。

老校歌重新演绎:作为一所百年老校,芳菔社的同学挖掘出《私立三林小学校养性歌》《私立三林小学校校歌》《私立三林中学校歌》等老校歌,由钢琴社同学弹奏,校合唱团同学演唱,作品一经播放感动了数代三林人。

运动会开闭幕式:舞龙舞凤表演是校运会开幕式中的保留节目,同学们精心编排的套路精彩纷呈,看之令人精神振奋。

(4)专题知识讲座

筠溪社老师为全校师生作《上海县竹枝词》欣赏与仿写的讲座,研究室通过钉钉平台向全校师生直播,受到广泛好评,师生当场仿写互动,为学生开设《三林史话》《文献研究法介绍》微型讲座。

养真社、享帚社开设社团活动课基础知识讲座:①介绍本课程的研究方向、方法及过程;②“士、士人和士文化”——中国士文化讲座。

2.国家课程的校本化实施

在语文、历史教研组尝试学校人文资源的学科渗透。基于教材改革背景下调整研究策略:如果说挖掘学校人文资料,为学生提供研究性学习资料,依托学生社团开展实践研究,是校本化课程的实践,那么上海语文、历史、政治三门学科采用统编教材的改革,则更加关注课程的校本化实践。以高一语文第四单元——《家乡文化生活》为抓手,编写《三林缘》《三林中学创校120周年纪念刊》《三林塘南园储昱传》《浦东三林镇历代碑刻传记选辑》,为学生的学习研究提供了大量宝贵的、独一无二的素材。

四、校本化课程实践成果

校本课程读本——《非物质文化遗产基础知识读本》与国家课程的校本化实施——《浦东三林镇历代碑刻传记选辑》,作为高一语文第四单元“家乡文化生活”校本化学习资源。《仰高》校刊学生版——文史长廊、寻根之旅、家乡文化栏目,展示学生课题研究成果。《仰高》校刊教师版——特色创建栏目,展示教师课题研究成果。西林乡音社获浦东第五届校园好声音沪语朗诵比赛特等奖。《三林塘南园储昱传》《养真堂文钞》的繁体转简体字的转译、校对。《养真堂诗钞》的繁体转简体字的转译、校对。语文基础课中融合学校人文历史的教学设计、考题设计。完成《舞龙校本课程》初稿。“第六届上海市学生龙文化全能赛”舞龙自选套路二等奖、舞龙传统套路二等奖、体育道德风尚奖。

为学校创建上海市特色普通高中的特色定位——“非遗·文创”特色奠定基础。助推学校一年内成功立项“上海市特色普通高中项目学校”。获批的其中一大理由“非遗,基础扎实”,完全得益于校本课程实践研究。助力学校成为市教委推动的《基于区域特色的学校综合课程创造力研究和实践》项目的项目学校。挖掘的学校先贤的文献著作、历史遗存、人物事迹以及三林民俗文化,引起了浦东新区三林文化服务中心的注意,主动要求参与到《三林塘南园储昱传》《浦东三林镇历代碑刻传记选辑》等校本教材的开发中。挖掘、考证、整理的部分成果被《上海陈行秦氏支谱》《陈行镇志》等书籍引用。

五、问题与思考

1.进一步深化校本课程实践的思考

研究目标包括国家课程的校本化实施,挖掘整理学校人文资源,探索校本化的人文特色课程。在任务驱动下,培养学生质疑的精神和解决问题的能力,感受先贤严谨的治学态度,体会杰出校友的社会责任与家国情怀。在国家课程的校本化实施的探索中,为配合高一语文第四单元《家乡文化生活》编写的《浦东三林镇历代碑刻传记选辑》一书,在学生的课题研究中起到了很好的补充和引导作用。学生的专题研究包括对书本中记载的资料实地考察,小论文的撰写评比对学生了解家乡文化有着重要的意义。如何保存、筛选、提炼这些生成性资料,为后续学生的学习提供帮助,值得我们思考。

2.研究方法的推廣

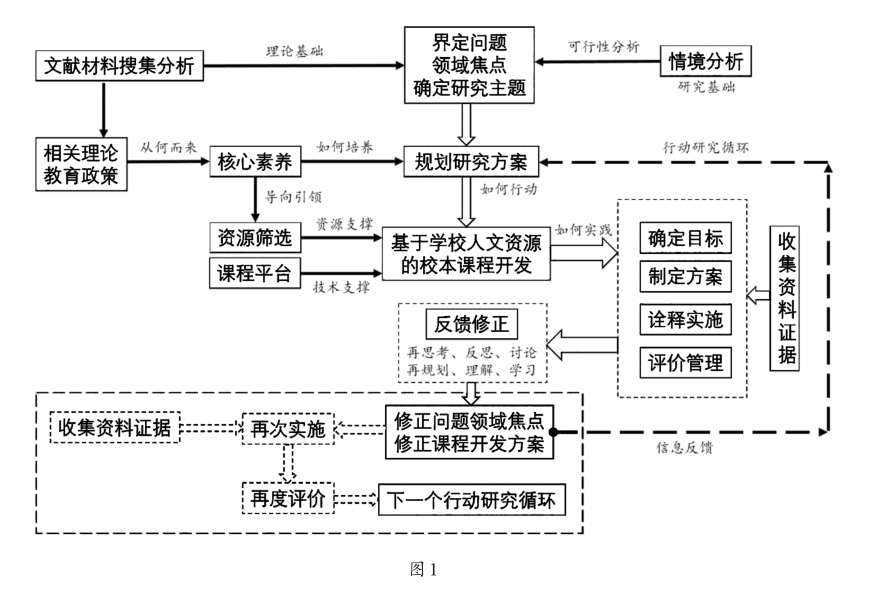

研究以任务驱动,采用行动研究法。我们提炼出的行动研究线路图,实践证明线路图所示的研究过程指令清晰,各环节目标明确,可执行度高,对教师培训和学生课题研究均可以借鉴。

3.深入研究的价值思考

诸多研究成果,尤其研究非遗方向所挖掘的资料,为我校确定以“非遗·文创”为特色主题,创办上海市特色普通高中奠定了坚实的基础。如何将研究成果转化为特色课程以及为学校发展助力,能让学生亲身感受学校深厚的文化底蕴,能教会学生课题研究的基本方法,是我们下阶段研究的重点。

摘自:《教育·教学科研》 2021年第11期