鲲鹏击浪从兹始 且看课堂风云变化

在“双新”实践的第二个年头,语文教材文本因“双新”理念激发,焕发了新的活力。本学期,南洋语文教研组老师努力学习新的教育教学理念,积极汲取统编版教材智慧,激浊扬清,不断积极对已有教学框架和教学逻辑进行重构。

贯通学科边界,探讨理论与实践

1978年发表在光明日报上的特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》走进了语文课本。在语文组王婕老师的课堂上,同学们仿佛穿越回那个激流时代,辩驳真理与谬误的内涵,探讨着理论与实践的关系。王婕老师用清晰的思路推动课堂,从内容到方法,引导学生感受精准有力的论述语言,思考逻辑严密的论证方法。

提升思想认知,感受语言的力量

组里何臻老师的课堂上,同学们来到了马克思《在<人民报>创刊纪念会上的演说》的现场。何臻老师从反差的用词切入马克思的思想内核,使同学们透过社会现象认识矛盾的根源,在社会架构的运作中厘清根本性问题。语言是有力量的,语文课不再停留在文法和读法上,更要引发学生的思考,激发学生的情感。

文本解读分析,体味世间百态

徐艳老师以《促织》一文剖析了文本解读与分析的多重层次,离奇虚幻的情节中体现了封建社会的特点,同学们透过表层的故事,思索蒲松龄藏在离奇背后的不忿和悲悯。“双新”下的语文教学,不仅要让学生在文本中读出故事,更要读出文人的坐标,读出人世间的酸甜苦辣。

寓言喜剧小说,回归阅读本质

张宏艺老师通过《雷雨》《装在套子里的人》带领同学们进行了戏剧和小说的阅读。同学们仔细品读《雷雨》中微妙的对白、纠结的人物关系、暗涌的情绪,在《装在套子里的人》中感受典型人物的塑造和宿命。张老师用丰富有趣的课堂任务引导学生品读文本,回归阅读的本质,在阅读中建立认识、归纳方法。

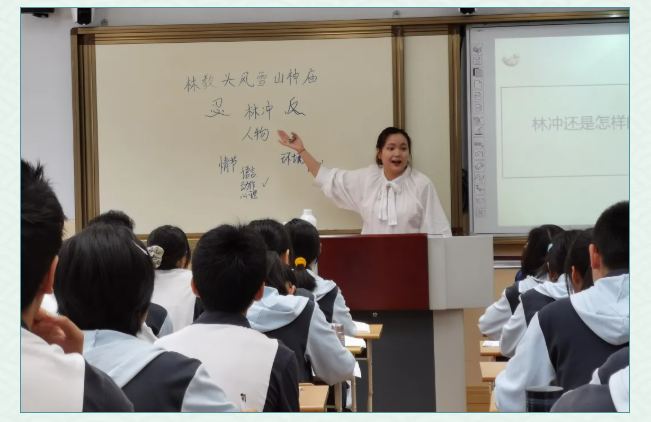

优秀的文学作品在历史传承中熠熠生辉,胡赛男老师本学期的两节公开课分别讲授了《庖丁解牛》和《林教头风雪山神庙》。在胡老师的讲授下,同学们品读到《庖丁解牛》的生动笔触,也体味到饱含庄子的寓言哲思,又在《林教头风雪山神庙》中锻炼从社会环境分析人物心理,从语言动作洞悉人物性格。

多样的课堂呈现展示了个性化的语文课堂特色,在帮助学生进行文本阅读的同时,归纳不同文本的阅读方法成了语文教研组破解语文教学、语文学习的密码。

从“双新”理念出发,研究新教材,践行新的教改理念,期待更多的南洋老师们站在新的起点,不断探索和实践,带领学生深入探索世界、感知世界,认识世界,并不断深入思考、探寻真理。