缅怀 南洋中学校友 於崇文

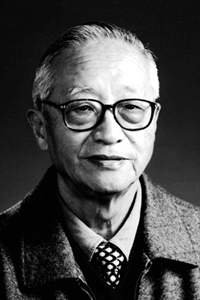

2022年6月12日,上海市南洋中学杰出校友(第三十九届校友)、中国科学院院士、地球化学动力学家、矿床地球化学家、中国地质大学教授於崇文,因病在北京逝世,享年98岁。

於崇文,1924年2月15日生于上海,祖籍镇海大碶。澄衷中小学受启蒙教育,后考入上海南洋中学,1941年在南洋中学毕业。1950年在北京大学地质学系毕业。他先后任教于北京大学地质学系,北京地质学院(武汉地质学院),中国地质大学。还曾任地质矿产部科学技术高级顾问,国土资源部地质调查局顾问,地质过程与矿产资源国家重点实验室顾问,中国地质学会勘查地球化学专业委员会名誉主任委员等。1995年当选为中国科学院院士。

南中求学 奠定基础

在南洋中学的三年高中,於崇文总结归纳为:奠定了广泛学术取向的基础,培养起自学成材的能力。

在他的回忆中写道:高中阶段,我在南洋中学求学,接受科学技术与人文学科并重的坚实的中学基础教育。学校教师大多是南洋公学(即现在交通大学的前身)的老校友,都是爱校如家、有数十年丰富教学经验的老教师,还有当时交通大学的教授兼职,除国文外,全部采用英语课本。国文课的内容、涵盖四书、五经、唐宋八大家和现代文学。英文课的内容包括文法、修辞学、英国文学、现代英语、会话、作文和中、英文互译(包括中国古文的英译)。由两位老师任教。英文文法采用Lattimer的English Grammar,并自学林语堂的《英文文法》。前者采用图解式教学法,对每一英语语句中的每一个词的作用逐字作文法剖析,使学者深入掌握英语的语法规律。后者侧重在与中文语言表达方式的对比、分析中理解并掌握英语语法规律。由此打下扎实的英文文法基础,使我终生受益匪浅。南洋中学的教学传统是以数、理、化为重点。高二用中学课本,高三用大学教材,均为英文。所采用的教材都是当时西方国家久经考验的著名教科书。

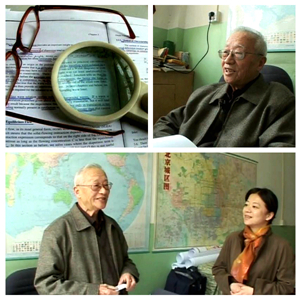

2006年4月25日下午2时,时任南洋中学副校长李颖带领学校考察队赴京专程拜访了於崇文校友。在中国地质大学的“於崇文院士办公室”里,看到办公桌上是一份英文书稿,一支红笔,一副老花眼镜和一个放大镜,还有一部耗时八年心血编著的《地质系统的复杂性(上下册)》,这些足以透露出於老崇文的勤勉与追求。采访中他说:我的底子全是在南洋中学打下的,百年树人,功垂千秋。他对母校印象最深的是师资条件和校风非常好,课程方面的要求很严格,而且是科学技术和人文教育并重,基础打得非常扎实,给自己的事业发展提供了良好的条件。

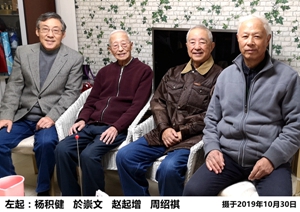

2019年10月30日,南洋中学校友会京津冀分会主任赵起增将军、副主任周绍祺、秘书长杨积健一行代表南洋中学校友会和京津冀校友分会广大校友来到位于北京西北的地质大学宿舍楼拜访於崇文学长。

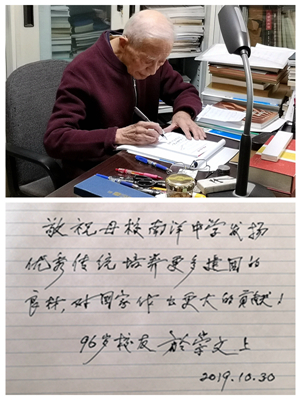

於学长在南洋中学是在盐业大楼读高中,正处日寇侵华、太平洋战争爆发,学习生活动乱之际。他对南洋中学抱有深情厚意,在自己的简历中饱含深情地写道:“高中阶段,於崇文在上海的南洋中学求学,接受了科学技术与人文学科并重的坚实的中学基础教育。该校的教育传统以数、理、化、生等基础自然科学为重点,高二前用中学课本,高三用大学教材,均为英文版教科书。……总之,三年高中学习初步奠定了广泛的学术基础,培养了自学的能力”。当赵起增将军询问於学长有什么话要带给母校,於学长思考良久写下“敬祝母校南洋中学发扬优秀传统培养更多建国的良才,对国家作出更大的贡献!”落款是“96岁校友於崇文上,2019.10.30”。

地球化学 终生研究

於崇文长期从事地球化学动力学和地质系统复杂性研究。先后开辟和发展了五个创新的学术领域——地质-地球化学中的多元分析、区域地球化学、成矿作用动力学、地质系统的复杂性以及成矿系统的复杂性,促进了地球科学从唯象科学向精确科学跨越。筹建了地球化学与地球化学探矿专业,培养了大批科研人才和技术骨干。

为了发展我国的地质科学,於崇文跑遍了祖国的山山水水,与石头打了半个世纪交道。早年他提出"地质作用与时--空结构是地质现象的本质与核心"的理论观点,并以耗散结构理论为基础建立新的地球化学理论体系与方法论,应用于区域地球化学和矿床地球化学研究,开辟了地球化学学科发展的新方向。他在我国率先研究"成矿作用非线性动力学",揭示成矿作用的驱动力、进行的速率和机制及其时间演化和空间展布,开拓了矿床成因理论和成矿规律研究的新领域。

二十世纪五十年代,他在国内较早地开设了“地球化学”课程,并主讲了“结晶学”、“矿物学”和“数学地质”等课程,为创建和发展我国的地球化学学科作出了重要贡献。

七十年代,在地质科学中的多元统计分析方面,於崇文运用多元统计分析研究多组分、多因素地质-地球化学系统的数值和几何学特征,并用随机过程(马尔科夫过程)研究地质-成矿过程,用随机场理论(地质统计学)研究地质-地球化学场。编写出版了《数学地质的方法与应用——地质与化探工作中的多元分析》专著(1980),为生产单位和高等学校培养了大量数学地质骨干和专门人才;对于我国地质科学由唯象科学向精确科学(从定性到定量,从确定性到概率性,从一元分析到多元分析,从观测描述到计算机模拟实验)的方向发展起了重要推动作用。

於崇文性格开朗、工作执着,认定要做的事情一定要把它做好。"文革"十年期间,尽管遭受磨难,他还继续研究,跑图书馆,硬是记下了几十万字的笔记。

八十年代,在区域地球化学方面,他运用非平衡、不可逆过程热力学研究成岩成矿过程,并以非线性、非平衡热力学中的耗散结构理论为基础,提出了一种“区域地球化学理论”进行“南岭地区区域地球化学”研究,并于1987年出版同名专著。该成果为阐明金属成矿学、历史地球化学和区域地球化学之间的内在联系提供了新的启示,开拓了新的领域并展示了新的前景。

在他形成的“地质作用与时空结构是一切地质现象的本质和核心”自然哲学理念的指导下,对地质系统与矿产资源的形成和发展进行了研究,取得了丰硕的成果,促进了地质学和矿床学由唯象科学向精确科学跨越。

在成矿作用动力学方面,他提出了“广义地球化学动力学”的新定义,并在我国率先将其引入矿床成因和成矿规律研究,开创了“成矿作用动力学”新的学术方向,将矿床成因机制研究从静止封闭和定性的情态提升到动力学的开放、定量的领域和方向。

在“六五”至“八五”三个五年计划期间,在我国南岭和扬子古陆周缘地区7个矿集区完成了国家的多项研究成果,出版了《云南个旧锡多金属成矿区内生成矿作用的动力学体系》(合著,1988)、《热液成矿作用动力学》(合著,1993)、《成矿作用动力学》(1998)三部专著和数十篇论文,为“成矿作用动力学”的新学术方向奠定了基础。

九十年代初,於崇文提出了地质系统复杂性的命题,认为地质科学的基本问题是“地质系统的复杂性”,以其提出的自然哲学理念为立足点,根据复杂性科学中的自组织临界性和混沌边缘等理论提出了一种地质科学的复杂性理论——“地质作用的自组织临界过程动力学——地质系统在混沌边缘分形生长”和相应的方法论,对从重大基础地质问题中凝炼出的基础理论问题进行了系统和深入的剖析,出版了《地质系统的复杂性》(2003)专著。“固体地球系统的复杂性和自组织临界性”命题的提出,将对地球科学的研究产生重大影响。

世纪之交,於崇文提出了成矿系统复杂性的命题,将非线性科学和复杂性理论与矿床地质-地球物理-地球化学相结合,在大量实践的基础上,提出了“矿床在混沌边缘分形生长”的成矿系统复杂性理论,系统地研究成矿的发生、驱动力、动力学机制和时空结构与定位,用于多个地区多种矿床类型的成矿系统复杂性研究,取得了明显效果,将矿床学研究进一步从“动力学”上升到非线性科学和复杂性理论的层次。出版了《矿床在混沌边缘分形生长》专著(2006),这是国内外以成矿作用为主题,系统研究和介绍非线性成矿学和成矿复杂性理论的第一部专著。

於崇文和他的研究集体运用这方面的理论和方法进行了“区域与深部地球动力学及成矿系统复杂性”研究,为发现新的矿产地和为危机矿山寻找后续资源而努力。

於崇文治学严谨、知识广博、勤于思考、勇于探索创新,发表论文50余篇,专著7部,教材1部。培养研究生20多名。他的代表作有《南岭地区区域地球化学》、《云南个旧锡--多金属成矿内生成矿作用的动力学系》和《数学地质的方法与应用》等5部,研究成果获国家级和省、部级一、二等奖10项,1991年被授予我国地质科学最高奖-李四光地质科学奖。

2013年11月,於崇文在一次报告会上说:“我们要从新的角度研究,走与前人不同的路。”“理论是重要的,但是必须有实践的检验。”於崇文与师生们交流了他从事科研工作几十年的心得体会,鼓励大家做科研时要勇于尝试和创新,不要惧怕困难和失败。

他曾用16个字总结自己的学习工作历程:学习思考,锲而不舍;探索创新,攀登不息。

於崇文毕生从事地球化学教学和研究,为我国地球化学专业的创立和发展作出了重要贡献。

(南洋中学《校友通讯》主编 汪兴源)

沪公安网备 31010402001141号

沪公安网备 31010402001141号